Le texte qui suit a été rédigé en septembre 1957 par Paul Colonna d’Istria (dit Cesari) pour le « Service historique de l’Armée et du ministère des Anciens combattants et victimes de guerre. Y sont recensés les petits, et souvent éphémères, groupes de Résistance surgis de la défaite française.

Après la chute du réseau R2 gaulliste, seul le Front National de la Résistance sera en capacité d’agréger et de fédérer la presque totalité de « ces minces ruisseaux » pour en faire une organisation militaire et politique capable de résister à l’occupant italien d’abord, puis d’oser une insurrection contre l’occupant allemand avec les meilleures chances de succès. Depuis 1957, la meilleure connaissance qu’on a de cette période nous autorise à apporter quelques corrections ou précisions, en infobulles, sans pour autant que la rigueur du travail de Paul Colonna d’Istria soit discutable.

Différents mouvements de résistance ont vu le jour en Corse, après l’armistice de juin 1940, qui ont eu dans la clandestinité des fortunes différentes. Presque tous n’ont eu qu’une durée éphémère. Ils ont succombé ou ont été réduits au silence, et à l’inaction, peu après l’occupation effective par les Italiens alors que leur organisation n’avait pas dépassé la stade embryonnaire. Une fois leurs dirigeants arrêtés ou traqués, leurs troupes se sont trouvées désemparées. Elles ont, à des dates variables, isolément ou en groupes, rejoint l’unique organisation demeurée active, celle du Front national avec laquelle, intimement mêlées, elles ont œuvré pour la Résistance et participé aux combats libérateurs qui se sont déroulés de septembre à octobre 1943. Il paraît nécessaire et équitable pour l’appréciation des service FFI de la Corse, de considérer quelques-uns des aspects particuliers de la clandestinité dans l’île qui, s’ils étaient pris en considération, pourraient justifier un aménagement des règles élaborées, pour le même objet, en France continentale.

Différents mouvements de résistance ont vu le jour en Corse, après l’armistice de juin 1940, qui ont eu dans la clandestinité des fortunes différentes. Presque tous n’ont eu qu’une durée éphémère. Ils ont succombé ou ont été réduits au silence, et à l’inaction, peu après l’occupation effective par les Italiens alors que leur organisation n’avait pas dépassé la stade embryonnaire. Une fois leurs dirigeants arrêtés ou traqués, leurs troupes se sont trouvées désemparées. Elles ont, à des dates variables, isolément ou en groupes, rejoint l’unique organisation demeurée active, celle du Front national avec laquelle, intimement mêlées, elles ont œuvré pour la Résistance et participé aux combats libérateurs qui se sont déroulés de septembre à octobre 1943. Il paraît nécessaire et équitable pour l’appréciation des service FFI de la Corse, de considérer quelques-uns des aspects particuliers de la clandestinité dans l’île qui, s’ils étaient pris en considération, pourraient justifier un aménagement des règles élaborées, pour le même objet, en France continentale.

Ces particularités sont de plusieurs ordres:

1/L’isolement de la Corse. Celui-ci résulte de son insularité et des distances considérables qui séparent la Corse des bases de Londres et d’Alger. Les liaisons, les ravitaillements, les évacuations et les renforts en souffrirent grandement et rendirent la tâche des patriotes plus ardue.

2/La densité de l’occupation. Celle-ci a compté près de cent mille hommes pour une population ne dépassant pas le double de ce chiffre1On sait aujourd’hui que l’île comptait 215 000 habitants (Paul Silvani. La Corse dans la Seconde Guerre mondiale. P. 259, soit un ennemi armé pour deux habitants en comprenant parmi ces derniers les vieillards et les enfants. Rapportée à la France continentale, cette proportion, jamais atteinte heureusement, aurait nécessité la présence de 20 millions d’Allemands.

3/Les rigueurs de la surveillance ennemie. Elle résultait du relief difficile, de la pauvreté du réseau des voies de communications, de la densité de l’ennemi et, plus encore, d’une colonie italienne (20.000 sujets environ)2Au sens strict, c’est à dire les personnes ayant la seule nationalité italienne, il n’y en aurait plus que 6000 à la veille de la guerre au lieu de 17000 au début des années 1920 (Hélène Chaubin. La Corse à l’épreuve de la guerre 1939-1945. P 37 infiltrée patiemment, depuis de très nombreuses années, sous forme de main-d’œuvre et jusque par le truchement des naturalisations des mariages et des naissances qui suivirent sur place. Intimement mêlée aux insulaires, confondue parmi eux par les mariages, les intérêts et la similitude du langage, cette colonie italienne3Par la volonté du régime fasciste, de plus de 15 000 au début des années trente, le nombre des ressortissants italiens était tombé à 5 à 6 000 en 1939 (Cf H. Chaubin. Corse des années de guerre 1939-1945. Ed Tirésias). Et parmi eux, une très faible minorité était acquise à l’irrédentisme., dont le sens national fut réveillé par Mussolini, constitua, sur place, le plus nombreux, le plus redoutable et le plus efficace des services de contre-espionnage de l’ennemi.

4/La pauvreté du sol et des approvisionnements. Celle-ci rendait particulièrement difficile et précaire la vie des hommes du maquis, obligés de compter le plus souvent, pour leur subsistance, sur les trop maigres rations de leurs parents et amis.

4/La pauvreté du sol et des approvisionnements. Celle-ci rendait particulièrement difficile et précaire la vie des hommes du maquis, obligés de compter le plus souvent, pour leur subsistance, sur les trop maigres rations de leurs parents et amis.

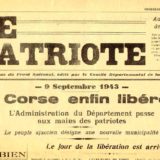

5/Le caractère de l’insurrection. Bien que préparée pour soutenir un débarquement libérateur, les Corses se soulevèrent d’eux-mêmes et provoquèrent ce débarquement, assurant, par leurs propres moyens, la libération des trois quarts de l’île avant que le premier renfort de l’Armée régulière 403 hommes exactement) ne prit pied, sans combat d’ailleurs, sur les rivages de Corse, dans des conditions de sécurité très réelles, créées et maintenues par les Patriotes insurgés.

6/La durée de la clandestinité. Décomptée du jour de l’occupation effective à celui de la libération définitive, la durée du combat FFI en Corse se limite à 11 mois. Il n’en faut pas pour autant déduire que les responsabilités des FFI corses furent moindre, comparées à celles de leurs camarades de la métropole qui vécurent un temps plus long dans la clandestinité. Car c’est bien le mérite des Corses d’avoir réduit le temps de l’occupation ennemie à sa limite inférieure extrême. Cela doit donc jouer à leur avantage et non à leur détriment. Au reste, au lendemain de la libération, sans se soucier de réclamer des avantages pour la récompense de leur action clandestine et patriotique, ils s’enrôlèrent nombreux (17 classes furent mobilisées) dans l’armée régulière et fournirent le gros du contingent français qui, aux côtés des Alliés, participa aux campagnes de l’île d’Elbe, d’Italie, de France, d’Allemagne, d’Indochine, alors que la majorité de leurs camarades de la métropole – par la force des choses évidemment – ne fut pas engagée hors de la zone dans laquelle la lutte clandestine avait été organisée.

HISTORIQUE SUCCINCT DES DIFFÉRENTES ORGANISATIONS DE RÉSISTANCE AYANT OEUVRE POUR LA LIBÉRATION DE LA CORSE.

Les renseignements qui suivent ont été recueillis de la bouche même des dirigeants de chaque groupement en cause, au cours de plusieurs séances de travail auxquelles ont été conviés et ont assisté les représentants de tous les mouvements de Résistance de Corse.

a) « Francs-Tireurs ».

a) « Francs-Tireurs ».

Ce mouvement est né en Corse en août 1942, sur l’initiative du lieutenant (aujourd’hui commandant) Rossi, alias « Le Noir » délégué d’une organisation mère dont le siège était à Lyon. Les représentants désignés ayant assuré la direction du mouvement en Corse sont: André Salini sur la Corse entière et l’arrondissement d’Ajaccio, Jean Santarelli pour l’arrondissement de Sartène, Pancho Negroni pour celui de Bastia. À Corte, le mouvement se confond avec celui de « Combat » sous la direction de Canavelli. Rossi, tout en demeurant sur le continent, continue à assumer la responsabilité sur le plan départemental corse. Il fait, dans l’île, de courtes et rares apparitions dont la derrière remonte au début de 1943. Des adhérents sont recrutés principalement dans la région de Bastia dont l’activité est limitée à la recherche du renseignement d’ordre politique surtout, transmis à Lyon par émissaire occasionnel, via Marseille, par voie maritime.

L’armement et l’équipement des groupes restent à l’état de projet. Pas de liaison radio autonome. Pas d’armes, en dehors des pistolets et fusils de chasse personnels. En mars 1943, d’accord avec Rossi, dont les déplacements entre l’île et le continent apparaissent suspects aux Italiens, l’idée d’une fusion avec le Front national se fait jour. Elle devient un fait accompli en Corse, en mars 1943 dans la région d’Ajaccio, en juin 1943 dans la région de Bastia. Dans la région de Sartène la fusion se fait à titre individuel et à des dates très variables. Seuls, deux groupes, l’un à Sartène avec Simon Bianchini (30 hommes), l’autre à Aullène avec François Santarelli (20 hommes) demeurent autonomes mais inactifs jusqu’au jour de l’insurrection, date à laquelle ils rallient, en unités constituées, le FN dont ils reçoivent des armes et des directives en vue du combat final auquel ils participent effectivement.

b) « Combat ».

b) « Combat ».

Ce mouvement prend naissance en Corse vers la fin de 1941. Il s’implante principalement à Corte, Bastia et Ajaccio. Ses représentants sont Canavelli, et son adjoint Dominique Simonpoli, pour la zone Nord et Giudicelli pour la zone Sud. Son activité se limite à recruter le plus grand nombre d’adhérents, à organiser théoriquement et schématiquement une articulation de commandement comportant état-major de direction et différents bureaux. Ses moyens d’action ne sont autres que ceux qu’il peut glaner sur place. Son armement est dérisoire en nombre et en qualité. Aucun moyen de transmission radio autonome ne le relie avec l’extérieur. Sa vie est de courte durée à partir du moment où l’île est occupée. Elle cesse, pratiquement, avec l’arrestation de ses deux principaux dirigeants, c’est-à-dire, en janvier 1943 pour la zone Nord (arrestation de Canavelli) – celui-ci, libéré par la suite, n’a jamais repris la moindre activité clandestine -; en mars 1943, pour la zone Sud (arrestation de Giudicelli). Après un flottement de quelques semaines au cours desquelles ils se tiennent nécessairement dans une prudente réserve, les adhérents de ce mouvement rejoignent, soit isolément, soit en groupes constitués, la seule organisation effectivement active, le Front national, dans laquelle ils intègrent à des dates variables qui s’échelonnent entre mars et juin 1943.

c) « FFL » (Forces Françaises libres)

c) « FFL » (Forces Françaises libres)

La création de ce mouvement est suscitée en Corse, dès 1941, par Fred Scamaroni. Celui-ci qui a rejoint les FFL de Londres, réapparaît dans l’île fin décembre 19424La mission Sea Urchin commandée par Fred Scamaroni quitte Alger sur le sous-marin HMS Tribune le 30 décembre 1942. Elle est débarquée à Cupabia [au nord de Propriano] dans la nuit du 6 au 7 janvier 1943 pour en préciser les buts et sa ligne de conduite, définir et rassembler ses moyens d’action.

Ses dirigeants principaux sont François Giacobbi [Le frère de Paul Giacobbi] pour la Corse entière, Lovichi à Propriano, Pedinielli à Sartène, Raimondi à Ajaccio, Joseph Gambotti à Bastia, Marc-Marie Agostini à Corte. Il est en voie d’organisation lorsque survient l’arrestation de Scamaroni et de l’opérateur radio qui lui est adjoint. Dès lors, les principaux dirigeants sont contraints de suspendre leur activité et de se réfugier au maquis. En zone Nord, ses adhérents rejoignent le Front national à l’invitation même de leur dirigeant, en mai 19435Paul Giacobbi ne rejoint le FN qu’au mois de juillet. Ceux de l’arrondissement d’Ajaccio font de même de leur propre initiative et à des dates variables entre mars et juin 1943. Ceux de l’arrondissement de Sartène, tentent de rester autonomes, sous la direction de Pedinielli. Mais bon nombre d’entre eux s’intègrent au Front national, désespérant de pouvoir faire mieux dans leur organisation forcément réduite à l’inaction 6Paul Pardi et Ange-Brand Defendini du réseau R2 rejoindront Londres, seront enrôlés par le S.O.E.. Quelques irréductibles à l’idée de fusion, tout en percevant leurs armes FN, font cavaliers seuls le jour de l’insurrection et combattent un peu en marge du FN. Le préposé à la liquidation de ce mouvement, Raimondi, refusant de se rendre à toute convocation de la commission FFI, précise que son mouvement constitue un réseau homologué FFC et qu’il n’a rien de commun avec les FFI. Il y a lieu de regretter cette abstention, car tous les FFL qui, après la disparition ou l’arrestation de leurs dirigeants ont adhéré au FN, méritent que les titres FFI qu’ils se sont acquis, avant comme après la fusion au sein du FN, ne soient pas négligés.

d) « Libération »

d) « Libération »

Ce mouvement se constitue en Corse comme une succursale de l’organisation de la métropole à la demande de d’ Astier de Lavigerie et de Bartal. Ses principaux dirigeants désignés sont: Negroni pour la Corse entière, Dominique Orsini pour Bastia, Paul Maestracci pour Calvi, André Salini et Don-Jacques Nicoli pour Ajaccio; ces deux hommes étant par ailleurs déjà engagés, l’un avec Francs-Tireurs, l’autre avec le Front national. L’activité est strictement limitée à la recherche du renseignement transmis par courrier spécial sur la métropole. mais ce courrier cesse en février 1943, date de l’arrestation du principal agent de liaison. Les moyens d’action sont inexistants. Armes, munitions, postes de radio autonomes font défaut. Après l’arrestation dont il est parlé ci-dessus, le mouvement tombe en sommeil et finalement se rallie, en bloc, au FN en juin 1943.

e) Le mouvement Pietri

Il s’agit d’un mouvement local, créé et entretenu dans la région de Lévie-Bonifacio, par le Commandant Pietri, grand mutilé de la guerre 14-18, grand officier de la Légion d’Honneur, jouissant d’un prestige réel dans sa région. Cet officier supérieur est un des premiers à prendre publiquement position, par la parole et par écrit, contre la défaite et plus encore contre l’Italie qui menace la Corse d’annexion. Il se fait, dans son coin, l’âme de la résistance à ces prétentions.

Obligé, dès l’arrivée des Italiens en Corse, de prendre le maquis, il s’entoure de parents, d’amis, de partisans dont il assure, de ses propres deniers, la vie, l’armement, l’entraînement. Mais ses moyens sont nécessairement limités. Aussi, malgré son désir de demeurer autonome, le Commandant Pietri est-il amené à envisager, dès juin 1943, une fusion avec le FN. Il n’en fera rien cependant jusqu’à l’heure ultime du soulèvement. Sa garde de corps demeurant seule auprès de lui, le gros de son organisation s’intègre dans le Front national, chacun à titre individuel, sans cesser de lui rester fidèle, sur le plan personnel. A l’heure du soulèvement général, tous combattent dans une organisation unifiée. Le Commandant Pietri, personnellement, participe à plusieurs opérations, non seulement dan sa région d’origine [l’Alta Rocca] mais encore dans des zones éloignées de celle-ci. Suivant sa propre expression, et au gré des développements de la bataille qui se déplace. « Il marche au canon ».

f) Mission de Saule [Pearl Harbour]

Il s’agit d’un réseau franco-anglais constitué à Alger et aujourd’hui sans doute homologué FFC. Son activité débute en décembre 1942 et prend fin en juin 1943, date à laquelle, par suite d’arrestations, il est coupé de ses bases avec l’Afrique du Nord. Dès lors, presque tous ses agents, dont le plus grand nombre provient du Front national, retournent à celui-ci où ils exercent cette fois une activité purement FFI.

g) Mission Andrei [Mission Frederick]

Comme le réseau précédent, celui-ci résulte d’une combinaison franco-anglaise issue d’Afrique du Nord. Sa vie fut de courte durée (de février à avril 1943), ses membres peu nombreux7avec les trois venus d’Alger et huit autres, ils constitueront ce petit mais efficace réseau dans la région de Propriano. Ceux qui survécurent à la répression ennemie rejoignirent, par la suite, le Front national.

h) Mission Bozzi.

Elle est issue d’un dédoublement des éléments français de la Mission de Saule. Dépendant directement du S.R. militaire français d’Alger, elle fut victime de l’ombrage que manifesta à son sujet, l’équipe de Saule (après le retour de ce dernier en Afrique du Nord). Les deux hommes qui composaient le noyau de l’équipe eurent un sort tragique: Michel Bozzi, chef de mission, fut arrêté et fusillé par l’ennemi; son radio [Chopitel] disparut sans qu’on put jamais établir de quelle façon.

i) Front national

i) Front national

Il est, à sa création, d’essence purement communiste et, à ce titre, vit et travaille absolument en marge des autres organisations de résistance qui répugnent toutes à toute idée d’association avec lui, sous quelque forme que ce soit. Les effectifs et les moyens dont il dispose, ainsi que ses activités, sont pratiquement nulles jusqu’en décembre 1942. À cette date, Pierre Griffi, radio de la mission de Saule, fraîchement débarqué en Corse, recrute en son sein des agents de renseignements8Laurent Preziosi, lui aussi débarqué avec Griffi (Mission Pearl Harbour), avait en en Corse de nombreuses relations nouées du fait de ses activités militantes au sein du Parti socialiste. Il [réseau Pearl Harbour] fournit, en contrepartie, des armes légères (pistolets et mitraillettes) en vue du combat et, plus immédiatement pour armer les équipes constituées pour la réception des sous-marins. La majorité de ces armes est d’ailleurs saisie (à Piana) par l’ennemi9Le matériel débarqué sur la plage ne put être récupéré le jour même mais il le fut quand même le lendemain. Voir Mission Pearl Harbour..

À partir de mars 1943 (mort de Scamaroni), désormais seul survivant des organismes locaux jusqu’alors farouchement rivaux, il [le F.N.]voit venir à lui quelques individualités notoires (Henri Maillot, entre autres) chez lesquelles la raison patriotique l’a emporté finalement sur toutes les objections politiques antérieures. Peu après mon arrivée en Corse (début avril 1943 ) j’oeuvre moi-même dans ce sens et finalement, deux mois après (juin 1943) l’unité de la résistance est pratiquement réalisée au sein du FN. Mais cette fusion implique une « dépolitisation » sans laquelle l’unité n’aurait pu être réalisée. Dès lors, le FN de Corse, synthèse de la résistance insulaire est, apparemment du moins, désaffilié du FN de la métropole mais sa structure politique, nécessairement, en marge du combat. Dans tous les rouages de son organisation, à tous les étages et dans tous les compartiments, les responsabilités sont attribuées sans distinction d’appartenance aux organisations antérieures. J’y veille personnellement sur le plan militaire, et ceux qui reçoivent des commandements sont, pour la plupart, officiers ou sous-officiers de leur état, et ce n’est pas sans peine que j’arrive à triompher de leur répugnance (franchement exprimée) à l’égard de l’hypothèque communiste dont ils se défient à l’époque, et qui continue de peser encore à l’égard des communistes et du FN de la première heure. Certes, ceux-ci sont demeurés fidèles à leur idéologie et c’est bien en « communistes » qu’ils se sont battus. Mais je dois à la vérité de dire que la fusion opérée, dans la forme même où elle fut accomplie, était indispensable car l’urgence première était la libération du territoire. Je dénie par contre, pour ne l’avoir partagée à l’époque avec personne d’autre, que la responsabilité du combat militaire ait été influencée, de près ou de loin, par qui que ce soit. Le FN de la métropole n’eut aucune participation dans cette affaire. Ceux qui, en Corse, demeuraient ses adeptes, ne firent que démarquer mes propres directives. Mais il est vrai aussi qu’à l’heure du soulèvement, faute d’avoir pu obtenir d’Alger, en temps voulu, des consignes appropriées, la préoccupation première des communistes fut de s’emparer des mairies. Il en fut tout de même, parmi eux, qui affrontèrent l’ennemi les armes à la main et magnifiquement.

Le combat, à partir du moment insurrectionnel, se localisa principalement dans la partie orientale de l’île où se trouvaient les Allemands. Face à eux, furent organisés des secteurs opérationnels pendant que, dans la zone occidentale, le reste de nos forces demeurait l’arme au pied, prêt à intervenir contre les Italiens dont la neutralité déclarée, mais équivoque, nous contraignait à une vigilance permanente.

Général Paulin COLONNA D’ ISTRIA (alias Paul CESARI)